Туруханский уезд на снимках Василия Ивановича Анучина

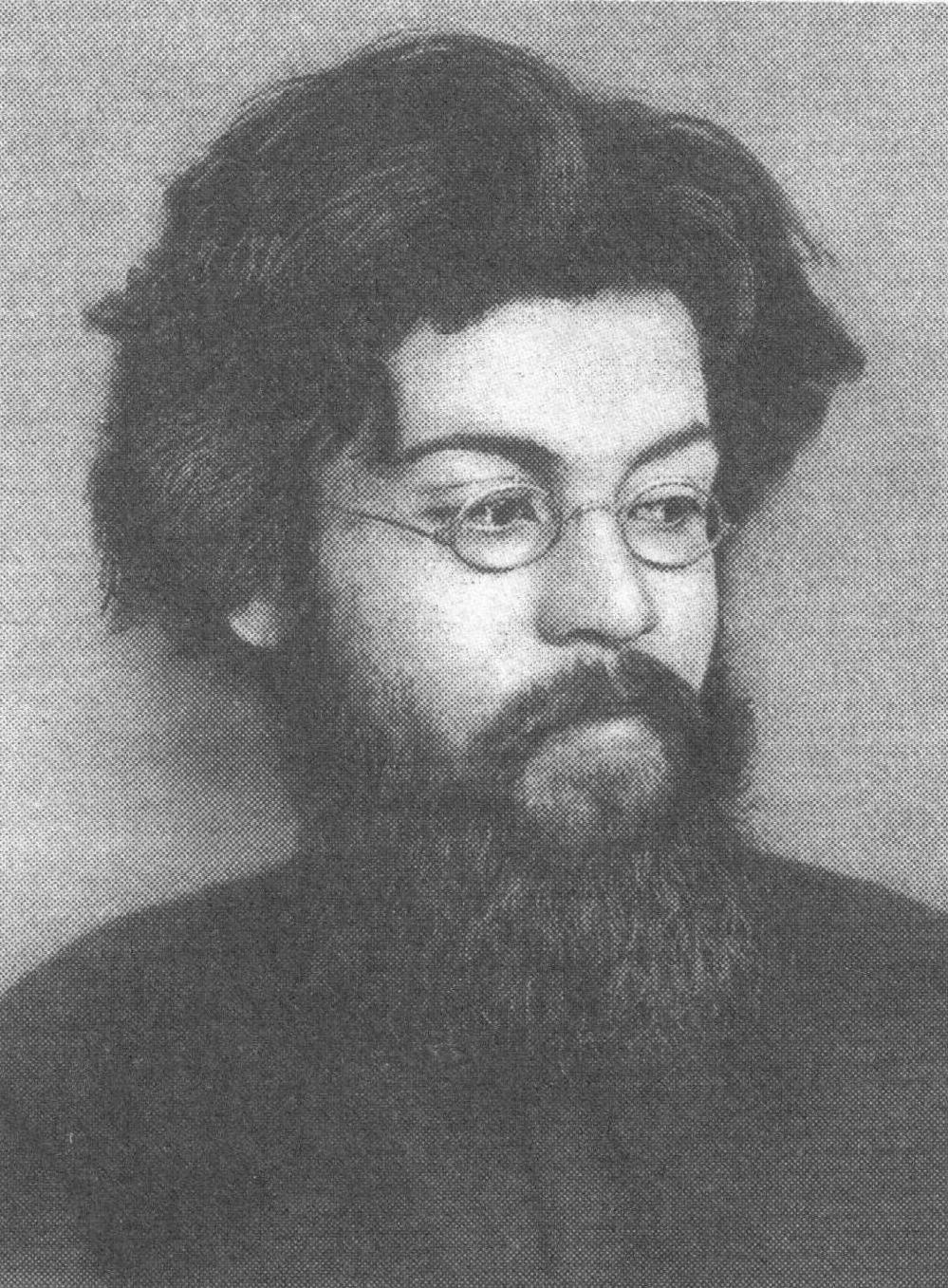

Анучин(Онучин) Василий Иванович

02 (14) апреля 1875 — 04 ноября 1941

Этнограф, прозаик, публицист, близкий социалистам-революционерам и сибирским областникам политический деятель, профессор Казанского университета.

Родился в 1875 в с. Базаиха Енисейской губернии в семье рабочего золотых промыслов. В 1886 году окончил церковно-приходскую школу, в 1891 — Красноярское духовное училище, поступил в Томскую духовную семинарию, но в 1896 по собственному прошению был отчислен.

В 1897 году переехал в Санкт-Петербург, где окончив археологический институт в Санкт-Петербурге, работал в Музее антропологии АН. Занимался изучением народов Сибири. В 1905—1909 гг. участвовал в экспедициях к енисейским кетам.

Начиная с 1900 г. публикует литературные произведения, в 1914 г. в Петербурге издаются его «Очерки шаманства у енисейских остяков». В декабре 1904 г. заочно избран правителем дел Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела ИРГО, но уже в 1906 г. снят с должности в связи с контрпродуктивностью работы.

В ходе Первой русской революции примыкает к эсерам, в течение полугода издаёт газету «Красноярский дневник». Неудачно пытался избраться в Государственную думу, поддержал кандидатуру Вл. М. Крутовского.

В 1910 г. переезжает в Санкт-Петербург, осенью 1911 г. обосновался в Томске и зарабатывал на жизнь публичными лекциями и статьями в периодике. Проявлял себя как сторонник сибирского областничества, входил с состав т. н. «Потанинского кружка».

В 1917 году, после февральской революции, стал членом, а затем заместителем председателя Временного комитета общественного порядка и безопасности в Томске. Был избран также депутатом Томского губернского народного собрания, однако дальнейшему карьерному росту Анучина воспрепятствовал А. В. Адрианов, начавший со страниц «Сибирской жизни» успешную кампанию по его дискредитации.

6 марта 1918 г. в Улале был избран председателем инородческого съезда, на котором выступает за создание автономного Каракорум-Алтайского округа и дальнейшее объединение земель алтайцев, хакасов, тувинцев и монголов в единую республику Ойрот. Позднее работал в комитете по национальным делам Сибирской областной думы.

После октябрьской революции за политическую деятельность его 17 раз арестовывали и дважды приговаривали к смертной казни. В сентябре 1922 года был арестован ЧК и был обвинен в подготовке отделения Сибири от России, затем сослан в Казань с разрешением научной работы в университете. В Казани Василий Иванович служил секретарём по научным поручениям, постоянно находился под надзором ОГПУ. После ареста и высылки в 1923—1924 гг. руководителем ОИАЭ, обвинённых в монархизме и поддержке патриарха Тихона, в декабре 1924 года также лишён права преподать и выслан в Весьегонск Тверской губернии с запрещением проживания в студенческих городах до 1926 года.

В 1925 году по пути в Тверь встретился в Москве с Ф. Э. Дзержинским, в результате чего высылку отменили, и Василий Иванович был назначен в Казанский университет профессором.

В 1929 году переехал в Самарканд, где и работал до кончины в местном педагогическом институте, присвоив себе учёное звание профессора. Умер ссыльным.

Некоторыми историками считается фальсификатором, частично подделавшим свою переписку с Лениным и М. Горьким.

В долине реки Имбак

В Каровнике (правый берег Енисея)

Вид в окрестностях станка (станицы) Имбатска

Вид Монастырской протоки

Вид Монастырской протоки

Вид на острова Кораблик и Барочка

Вид на правый берег реки Енисей в Алинском плесе

Вид на правый берег реки Енисей в Кангатовском плесе

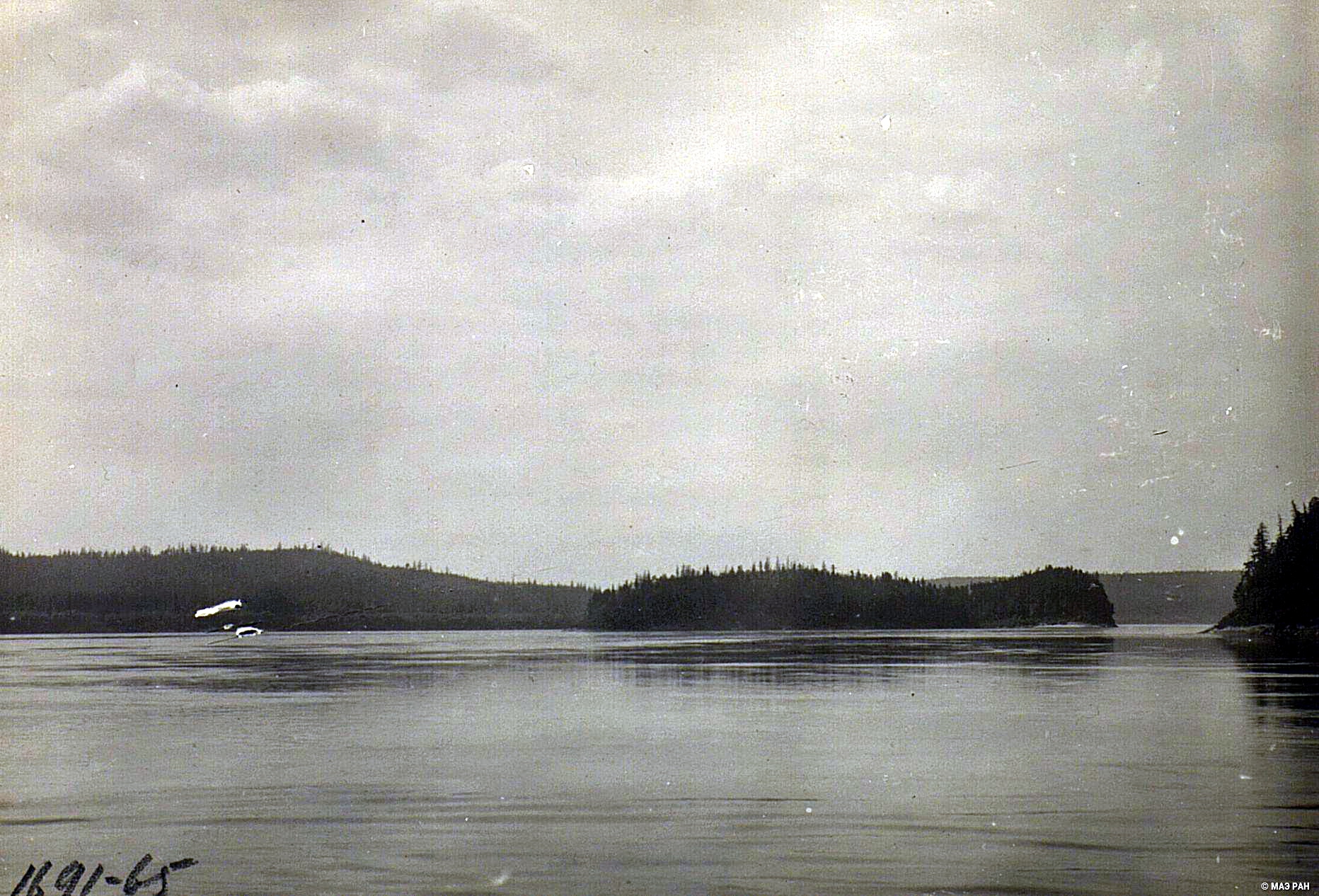

Вид на реку Енисей ниже станка Алинска

Деревня Бахта. Амбар и лабаз для просушивания сетей

Деревня Бахта. Баня «по черному»

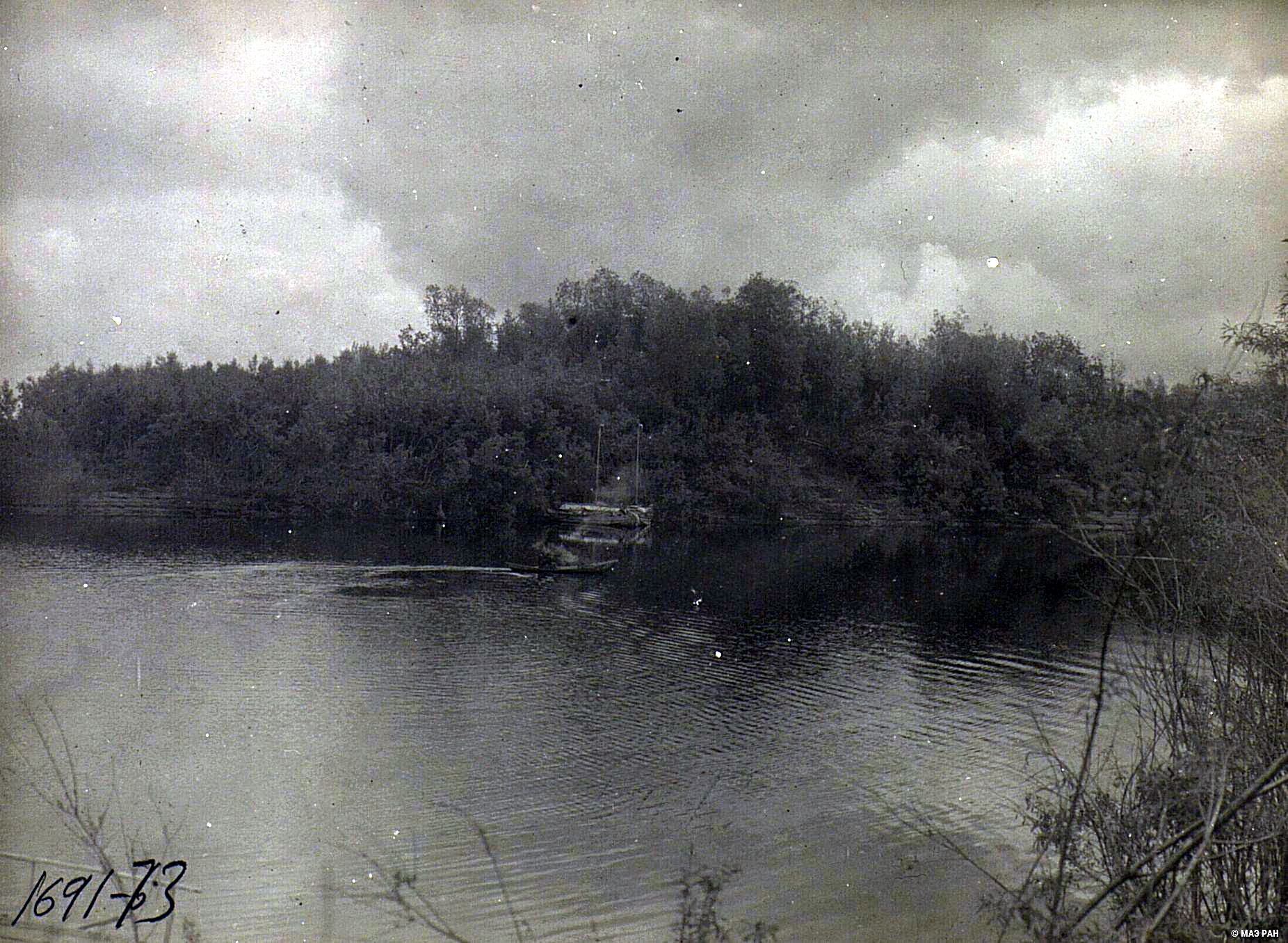

Деревня Бахта. Вид на реку в районе деревни

Деревня Сумароково. «Рундук» - крыльцо

Деревня Сумароково. Амбар с предамбарьем

Деревня Сумароково. Вид на берег р. Енисей

Село Амбацкое. Амбар с предамбарьем

Село Верхнеимбатск. «Новая» улица

Село Верхнеимбатск. Амбар, погреб, кладбище, лабаз для сена

Село Верхнеимбатск. Амбары

Село Верхнеимбатск. Баня «по белому»

Село Верхнеимбатск. Вид на главную улицу

Село Ворогово. «Огород» для просушивания самоловов.

Село Ворогово. «Огород» для просушивания самоловов

Группа крестьянских девушек из деревни Сумароково

Групповой портрет семьи Калуцких из деревни Сумароково

Вид на реку Енисей

Вид на ст. Сумароково

Глинисто-песчаный яр на правом берегу реки Енисей

Деревянная церковь в селе Подкаменном

Деревянная церковь деревни Сумароково

Дети благочинного о. Кирилла в Туруханске

Дом бедняка в деревне Сумароково

Дом бедняка из барочного леса в селе Имбацкое

Зимовье (кухня и помещение для работников) в селе Имбацкое

Дом зажиточного крестьянина. Верхне-Имбатск

Дом зажиточного крестьянина. Верхне-Имбатск

Дом крестьянина средней зажиточности. Верхне-Имбатск

Дом крестьянина средней зажиточности. Верхне-Имбатск

Дом фельдшера И.Г. Козырева. Верхне-Имбатск

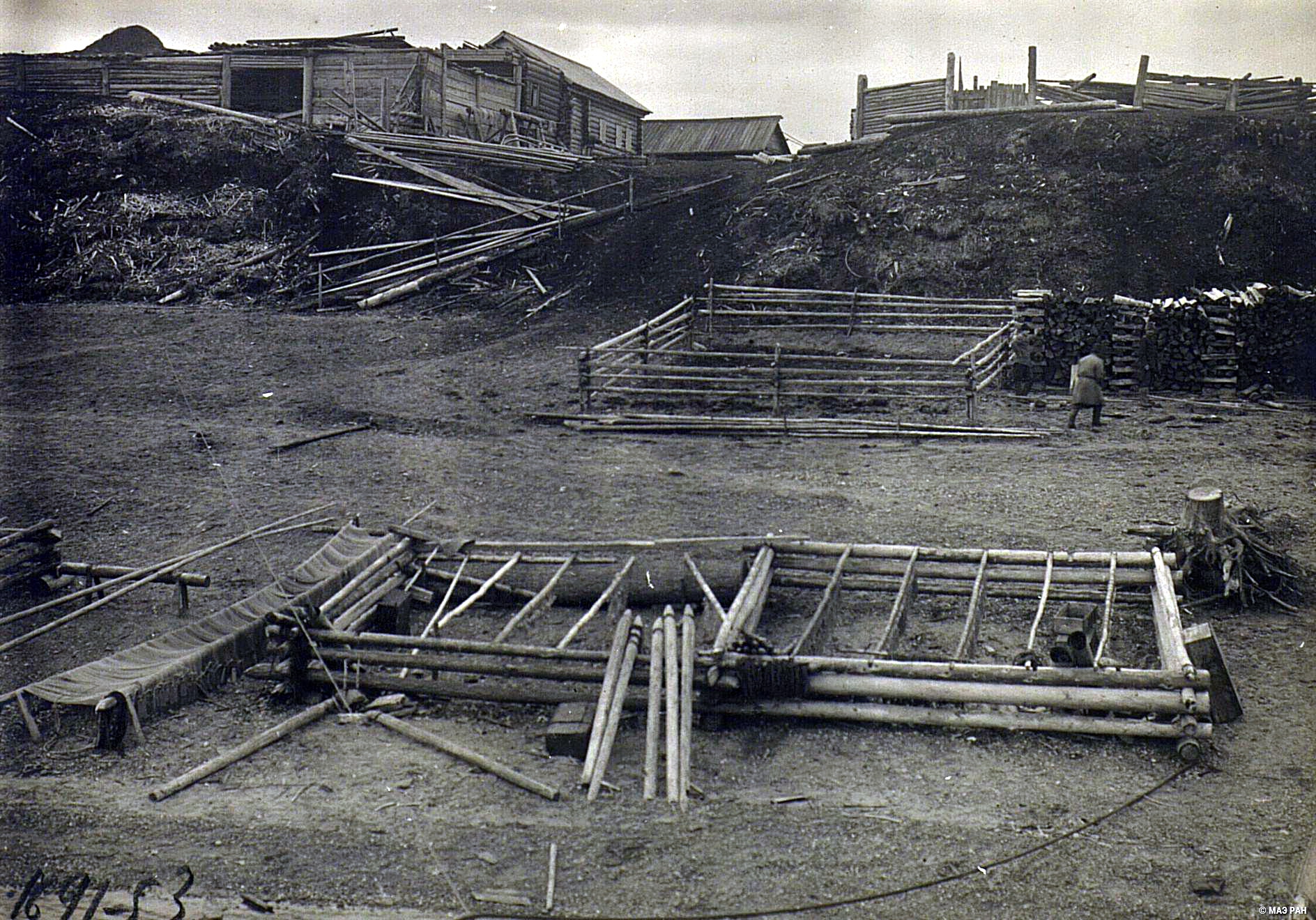

Загон для лошадей. Верхне-Имбатск

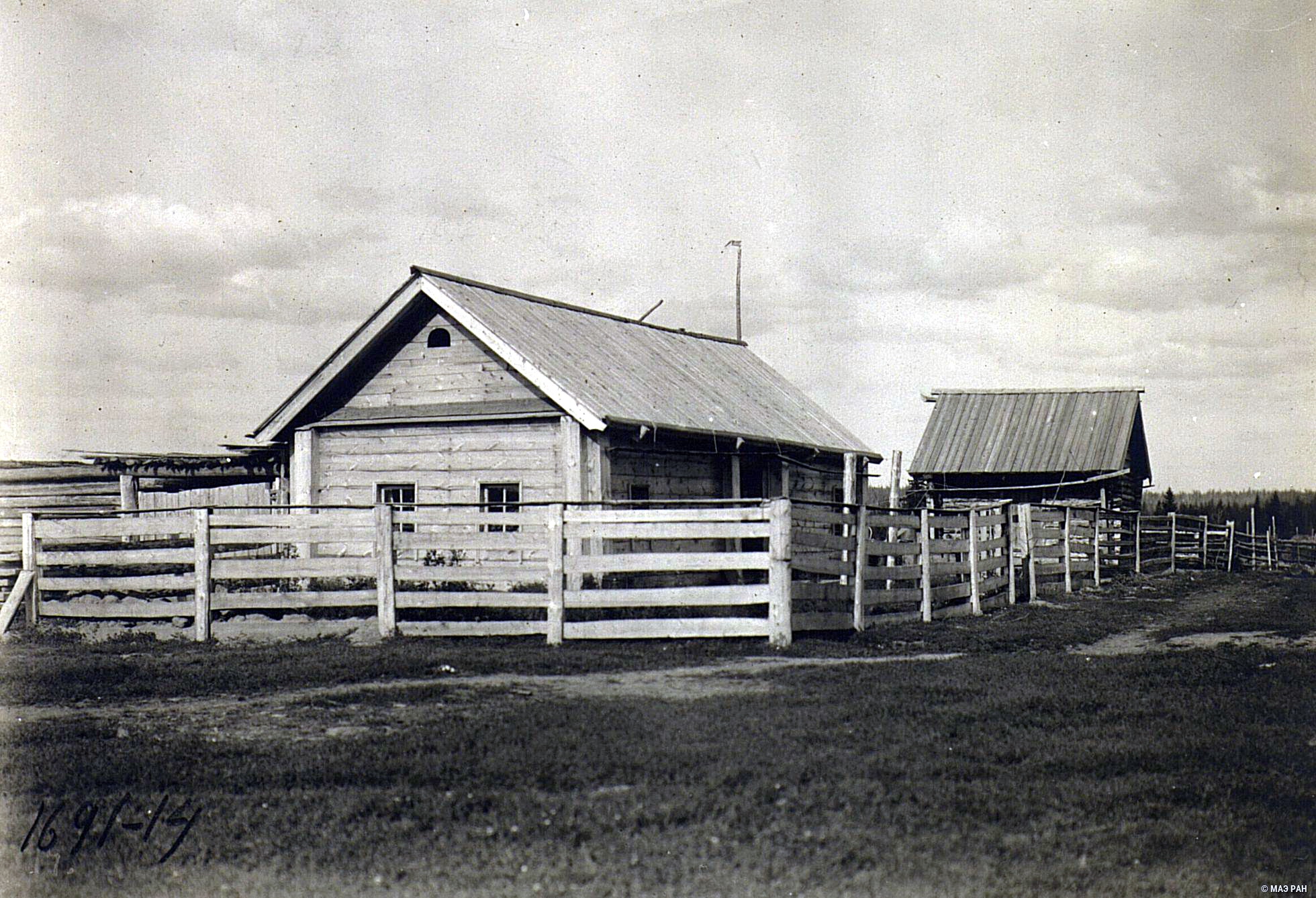

Загон и лабаз. Верхне-Имбатск

Здание школы. Верхне-Имбатск

Каменная церковь. Верхне-Имбатск

Рекомендуемые комментарии